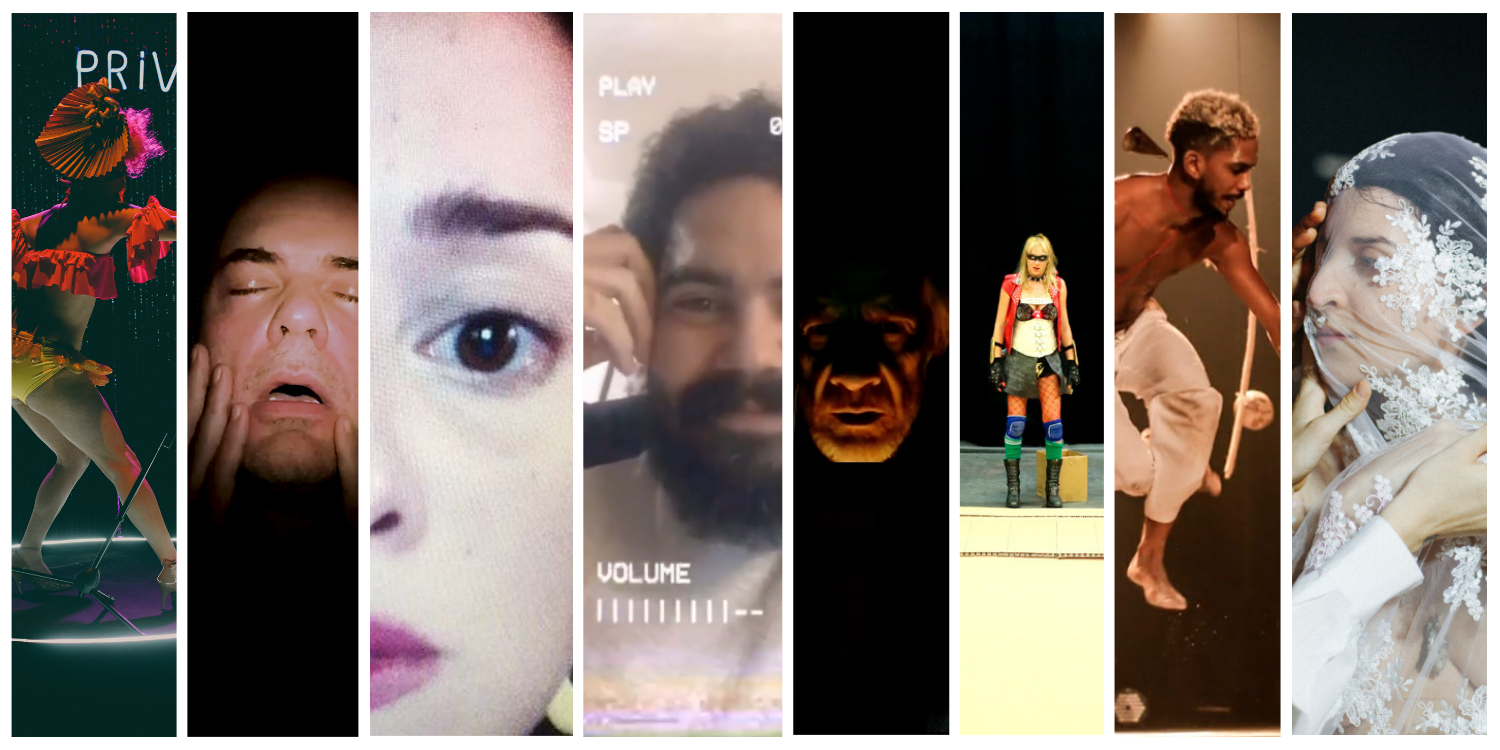

retrospectiva 2020

incandescência: a chama (como) fantasma

No início da pandemia, uma narrativa espalhou-se pelas redes sociais de pessoas de teatro: a luz fantasma. Não se trata de algo novo, mas o ritual era desconhecido para muites e foi recuperado; ressignificado. Entre superstições e razões de ordem prática, agora também uma afirmação e símbolo de esperança. Nos últimos meses, alguns espaços da cidade de São Paulo já começaram a retomar seu funcionamento, sempre resguardados por estarem seguindo todos os protocolos.

Este texto, uma retrospectiva de um ano triste e incerto, não quer falar de protocolos. Não quer falar de reaberturas, da pretensão de novos normais. A incandescência deste 2020 olha para o que foi como quem tateia uma chama invisível na busca de compreender seu calor. A possibilidade da escrita como um registro que recria e reverbera o ato teatral efêmero é o que origina o nome desta plataforma. Manter a ruína acesa. A chama (como) fantasma.

Há uma fantasmagoria de algum modo inerente ao digital. Os corpos que miram câmeras em seus quartos, salas, carros, ruas, estão diante de nós – mas também não estão. O virtual manifesta-se como pura potência; mas não como real. Ser ou não ser teatro, eis uma questão recorrente, tão fundamental quanto desimportante.

Voltemos ao início. Na virada do ano, estivemos à beira de uma guerra entre Estados Unidos e Irã. O coronavírus estava mais distante do que o carnaval. Os tantos teatros começavam a pulsar, como sempre, na eferverscência paulistana com uma oferta impossível de ser acompanhada em sua totalidade. A incandescência é uma lista que não cansa de se afirmar insuficiente, subjetiva, relativa e sujeita à infinitas variáveis. Em premiações e retrospectivas, muitas vezes as ausências são o que há de mais significativo.

E este foi um ano de ausências. Ainda assim, atrevo-me. Foram quarenta e quatro textos publicados no ruína acesa (aliás, este site foi lançado em maio, já em meio à pandemia). Destes, 12 foram sobre filmes e séries. É muito pouco perto das cerca de setenta críticas de 2019 ou o universo de uma centena de obras vistas em 2018. Para além do contexto, também há diversas razões que me fizeram não acompanhar com o afinco por vezes desejado o que estava sendo gestado. Certo desânimo fez-me pouco escrever sobre as obras assistidas.

Em janeiro, lancei uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se: para manter a ruína acesa. Meu intuito para este 2020 era poder seguir debruçando-me de forma independente sobre a criação teatral, agora buscando sair do centro expandido na direção das periferias da cidade de São Paulo. A campanha, no contexto pandêmico, ganhou outra importância e se mostrou fundamental para o meu ano, profissionalmente falando. Aproveito aqui para agradecer a todes que apoiaram – que seguem ou que, por tantos motivos, deixaram de apoiar em algum momento. Um horizonte melhor está à nossa frente, mesmo que não o vejamos.

Isso posto, divido esta incandescência em dois momentos. O que se inicia junto ao ano e o que sucede o fechamento dos espaços culturais e teatros da cidade, fato ocorrido nos últimos dias da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), a qual tive o prazer e a responsabilidade de acompanhar como crítico interno, convidado pela produção do festival. Nos três primeiros meses, não foram tantas as obras assistidas. Por isso, os destaques também não serão muitos; subdivido-os em três categorias: internacional, de fora do estado e estreias paulistanas.

OBRA INTERNACIONAL

Por entre os foyers e corredores da 7ª MITsp, muitas pessoas, entre as tantas polêmicas e debates, concordavam em uma coisa: a abertura da mostra poderia – deveria? – ter sido Contos Imorais — Parte 1: Casa Mãe, de Phia Ménard. Não que Multidão (Crowd) de Gisèle Vienne fosse pouco impactante. Mas o trabalho de Ménard é de uma dimensão difícil de localizar. Soma-se à incrível potência estético-performativa da encenação sua relevância política, sendo criada e protagonizada por uma mulher trans. Diante do público, uma guerreira – que parece reverberar o imaginário ‘anarcoqueer, antiestatal e transfeminista’ proposto por Paul B. Preciado em seu Apartamento em Urano – constrói a representação do berço de uma civilização (cisvilização?): o Partenon. Diante do público, Ménard observa impávida aquele imenso símbolo tornar-se ruína. En el sur del mundo, ampliam-se os sentidos propostos pela artista. Casa Mãe foi um acontecimento transcendente na cena teatral paulistana de 2020.

OBRAS DE FORA DE SÃO PAULO

No final de 2019, fui convidado para acompanhar o II FESTÃO – Festival Regional de Teatro, organizado pela Rede Teatro – Metropolitana de Sorocaba. Em abril deste ano, publiquei uma reflexão sobre o que vi, ouvi e vivi. No último dia, depois de uma roda de conversa onde compartilhei impressões acerca de todas as obras apresentadas no festival, falando informalmente com artistas da região, comentei sobre a aparente via de mão única que ocorre no intercâmbio artístico: apesar das rodovias irem e virem, o capital simbólico mais valorizado é sempre o produzido nas grandes capitais.

É assim também na lógica nacional (e parece se repetir no fluxo internacional do circuito da arte/cultura) e, assim sendo, é sempre uma alegria poder prestigiar os grupos de fora do estado de São Paulo que se apresentam na capital. Foram pouquíssimos os vistos neste 2020, mas destaco dois. O primeiro se deu no Teatro Alfredo Mesquita, dentro da MITbr – Plataforma Brasil: o pernambucano Orun Santana trouxe a corporeidade ancestral de sua família e da capoeira, indissociáveis, em Meia Noite. A iluminação de Natalie Revorêdo constrói no palco uma dramaturgia de muitos tempos que habitam a potente interpretação de Santana.

No Teatro Cacilda Becker, outro equipamento público municipal, a companhia brasileira de teatro realizou temporada de Por que não vivemos?, uma radical adaptação de uma obra sem nome da juventude de Anton Tchekhov. Ali, a pesquisa estética da companhia dirigida por Márcio Abreu desenha dinâmicas diversas em seus três atos de maneira contundente.

ESTREIAS PAULISTANAS

Serão três destaques, bem distintos. Uma família isolada em meio à selva é o mote de Floresta, de Alexandre Dal Farra. O diretor e dramaturgo segue desenvolvendo sua pesquisa que parece buscar, formalmente, dispositivos e mecanismos para levar aos palcos a violência e a incomunicabilidade de nossos tempos. O outro é tornado inimigo e força opositora; a conciliação é sempre uma impossibilidade. Na incandescência de 2018, outro trabalho de Dal Farra constava na lista: Refúgio. Ao escrever sobre Floresta, busquei estabelecer pontes entre as obras do artista. Também estão no ruína acesa textos sobre Pornoteobrasil (2019; com o Tablado de Arruar) e Branco: o cheiro do lírio e do formol (2017; codirigido por Janaina Leite).

Parceiro de trabalho de Dal Farra, em cena nos quatro espetáculos supracitados, André Capuano é o diretor do segundo destaque dentre as estreias na cidade. Sua encenação de uma caótica e tola revolução em As Mamas de Tirésias transformou uma sala da Oficina Cultural Oswald de Andrade num espaço entre o grotesco e o obtuso. O excesso de objetos e a lida com a materialidade cênica construia uma bem-vinda tensão com a performatividade da obra – que buscou respeitar (o que quer que isso signifique) o texto original de Guillaume Apollinaire em sua totalidade.

Por fim, uma obra que me atrevo a colocar como espetáculo do ano – e sobre o qual não escrevi sobre (para além de breves comentários em uma publicação em meu perfil pessoal). Para falar de O Tremor Magnífico, de Carolina Bianchi, recorro às anotações que fiz após assistir a estreia no Teatro de Contêiner Mungunzá, no início de março. Bianchi orquestrava um mashup coeso entre construções e desconstruções da história – que o tempo todo parecia escapar por entre os dedos de uma mão buscando apreendê-la. Sagrado e profano passeavam em meio à uma performatividade xamânica que convidavam o público a adentrar um bosque do inconsciente, entre mito, ficção, invenção e tantos tempos. Sobre uma imensa cama de referências, O Tremor Magnífico operava conjurações e evocações (cênicas?) numa encenação que assume e rejeita o ritual, transitando entre o erótico e a violência.

DA EMERGÊNCIA DOS POSSÍVEIS

Foi assim que entitulei o texto que marcou o lançamento deste site, em maio. Ali tateava junto com as criações e experimentos as tantas possibilidades que marcariam um ano de restrições, tristezas e tragédias pessoais, nacionais e globais. De lá para cá, muito aconteceu. Tudo segue difícil mas, como disse Ailton Krenak, o melão-de-são-caetano continua crescendo aqui do lado de casa.

Chamar 2020 de um ano perdido é desrespeitar as verdadeiras perdas. Este ano existiu. Caminhamos por ele. Seguimos e seguiremos em sua elaboração, em seu imensurável luto e em suas infindáveis lutas. É necessário lembrar dele. E lembrar que, por mais que desejemos, as coisas não se transformarão magicamente à meia-noite do vindouro dia 31.

O que pode a arte em meio às demandas urgentes da vida? O que pode o teatro, impossibilitado de seguir sendo o que é em sua essência? Espaços tornaram-se bases ativistas, articularam redes de solidariedade e apoios diversos, estabelecendo ou mantendo vínculos profundos com seu entorno. A vida é maior.

Enquanto isso, nas redes, artistas e grupos de todo o país buscavam meios possíveis de criar. De construir pontes, propor tecnoconvívios, desenhar encontros possíveis. Como disse Gregory Slivar durante o projeto Re’abitar, da Zózima Trupe, partilhar ao menos a dimensão do tempo, visto que impossibilitados de comungar do mesmo espaço. Sonhar juntes. Também sofrer juntes.

Talvez o desejo de não estar sozinhe tenha sido um grande trampolim.

A lista a seguir é um levantamento em torno do recorte acompanhado por mim durante os meses da pandemia. Importante ressaltar o caminho percorrido pelas experiências de base teatral construído no período; desde um caráter mais caseiro até a transmissão realizada diretamente de palcos de grandes teatros, a criação artística mergulhou de formas diversas nas possibilidades e dificuldades deste hibridismo de linguagem. Aqui não farei distinções em categorias, mas buscarei localizar as motivações para cada destaque.

TEATRO DIGITAL, TEATRO ONLINE, EXPERIMENTOS CÊNICOS VIRTUAIS ou OS TANTOS NOMES PARA AS CRIAÇÕES

Neste final de ano, algumas obras parecem onipresentes nas tantas listas que se fazem nos meios de comunicação. É o caso de A Arte de Encarar o Medo, da Cia. Os Satyros. Abro esta parte da incandescência com ela. Sucesso de público, com direito a duas versões internacionais produzidas pela companhia em parceria com grupos de diversos países, o espetáculo digital do Satyros foi considerado por muitos um divisor de águas neste período. O elenco numeroso e o uso dos quadradinhos do aplicativo de teleconferências Zoom como possibilidade de composição cênica chamou a atenção ainda no primeiro semestre.

É interessante notar como uma companhia tão longeva e importante como são os Satyros não apenas adaptaram suas pesquisas estéticas, mas efetivamente operaram uma recriação de seus dispositivos, mantendo ali a essência dos trabalhos do grupo. Talvez A Arte de Encarar o Medo seja uma das primeiras obras deste período que possa ser analisada sob a ótica da encenação.

Ao mesmo tempo – e sem nenhum prejuízo ao espetáculo ou à companhia – é importante observar, partindo da reflexão da crítica Lorenna Rocha em seu texto Circuitos virtuais pretos, como a construção destas narrativas fundantes também carregam consigo o poder de operar exclusões. Pois talvez a modalidade online tenha efetivado, sim, uma descentralização do teatral; mas isso se deu com muito mais vigor na fruição, e não na criação – tampouco na circulação.

Como disse no início deste texto, as ausências em uma lista como essa – muitas vezes, por serem obras não assistidas – podem falar muito mais sobre uma cena teatral do que as presenças. De todo modo, sigamos.

Caso Cabaré Privê, do Núcleo Pequeno Ato, capitaneado por Pedro Granato, também chamou muito a atenção neste ano. O diretor há algum tempo explora com grande sucesso o campo do teatro para adolescentes e jovens adultos. No salto da pesquisa presencial de um musical antifa para o formato online, a leitura das possibilidades do mundo virtual é muito precisa e a escolha pela gamificação da obra é acertada.

Neste sentido, é fortuito destacar ExReality, da ExCompanhia de Teatro. O espetáculo/reality show acontecia em uma plataforma própria, contando com a transmissão ao vivo da tela dos três atores/participantes ao longo de seus nove dias de realização. Ali, o fascínio da interatividade era a todo momento provocado à ser analisado de forma crítica pelas dramaturgias da encenação – onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Acompanhar o engajamento do público-participante redimensionava os sentidos da obra.

Aliás, o público. Dentre os tantos baques das transposições de linguagem, talvez um dos mais impactantes seja a perda da agência sobre o espectador. Não estando no mesmo espaço, como garantir – ou ao menos facilitar – a imersão e a atenção profunda na experiência?

Talvez um dos grandes sucessos do ano neste sentido tenham sido os dois experimentos sensoriais em confinamento dos pernambucanos do Magiluth. Tudo que coube numa VHS e Todas as histórias possíveis convidavam o participante a tornar-se não só testemunha mas participante de suas narrativas. Na dinâmica proposta, um performer conduzia individualmente a experiência de um espectador. Orientados a se colocarem em um lugar confortável e a estarem conectados somente ao que aconteceria ali, o público embarcava em uma viagem multiplataforma por histórias de amor e dor, num outro tempo mas também agora.

Dentre os solos apresentados no período, Onde estão as mãos, esta noite?, com Karen Coelho, destaca-se pela refinada dramaturgia de Juliana Leite e pela técnica da intérprete que, sob direção de Moacir Chaves, passeia entre sons e silêncios, movimentos e paralisias. Na obra, uma importante lembrança da simplicidade possível do teatro e de sua potência, independente do contexto no qual está sendo apresentado.

Por fim, outro solo: a brilhante Peça, de Marat Descartes, dirigido por Janaina Leite, com provocações de Nuno Ramos e incrível iluminação e cenografia de Marisa Bentivegna. Na recriação de uma obra inicialmente gestada para o palco e o contato direto com o público, Descartes mergulha profundamente na complexidade possível do streaming, com múltiplas câmeras, lugares, movimentos e tempos. E a insistência em provar que existe.

*****

Foram muites que trabalharam neste ano. Que criaram, das tantas formas (im)possíveis para o momento. Essa lista é uma celebração de tudo que foi realizado a partir de pulsões de vida. E do que não foi realizado também.

Talvez esta incandescência se revele confusa, estranha, incerta. Me parece que não haveria outro jeito, não em 2020. Os desejos para o ano que já surge no horizonte são os de um retorno, responsável, gradual, à vida em plenitude. Do retorno de uma existência na ágora pública que é e nunca pode deixar de ser o teatro. Que, independente das escolhas possíveis, lembremos sempre que o lugar da arte e da cultura é este: público, político, coletivo. Que o teatro volte-a-ser-siga-sendo oposição crítica à tudo que é menos do que isso.

Meu filho, uma reflexão gigante, linda, poderosa e pulsante sobre esse ano triste que ainda não acabou. Parabéns e gratidão por me ajudar a continuar acreditando na vida e na arte.