para todas as peças que não escrevi (das incandescências esquecidas)

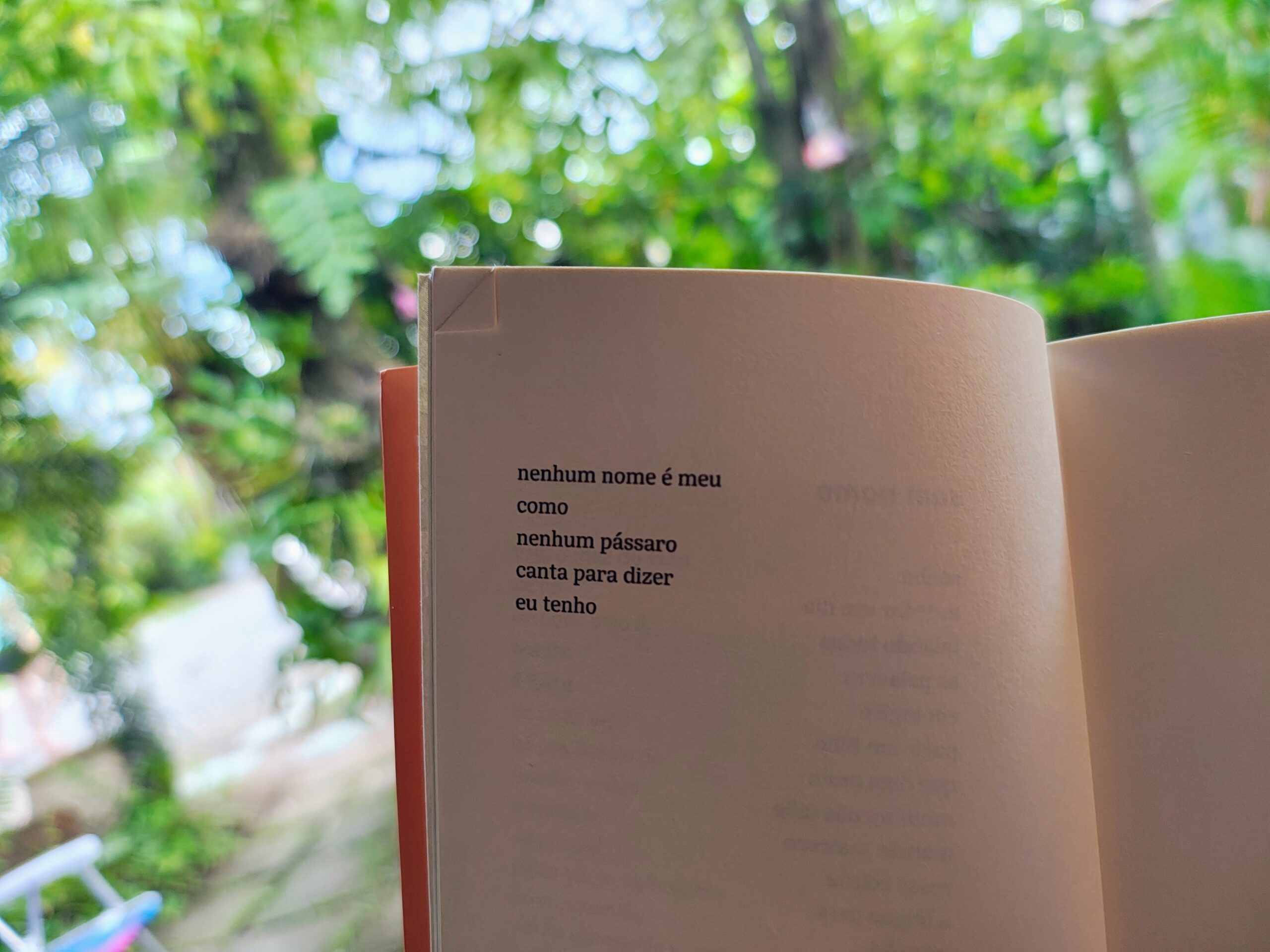

A foto que ilustra esse texto é do livro duas línguas (Mórula, 2024), de Gabriela Perigo. O ruína acesa integra e é um dos criadores do Projeto Arquipélago, independente, produzido e financiado pela Corpo Rastreado. Onde está o fomento à crítica teatral contemporânea; a quem ela interessa?

O que pode um texto sobre teatro? Me parece que por mais inócuo que possa parecer, carrega algo de verdade, legitimidade, autoridade; um caráter indesviável. Há escritos e escritos. Um ensaio como o Obituário do Teatro Natalense, de Heloísa Sousa, do Farofa Crítica, por exemplo, me parece ser em si um ato performativo que tem movido – ou deveria estar movendo – muito dentro do contexto em que foi escrito e sobre o qual se pretendeu falar. Assim, tudo que se registra em palavras, mobilizado por uma intenção de agência sobre o estado das coisas, parece carregar algo de uma virtualidade, de uma potência, de transformação.

Essa retrospectiva fala de mim, fala de crítica, fala da crítica, fala de teatro, em alguma hierarquia que não cabe aqui estabelecer.

Não vou me alongar em introduções. Tudo que tinha para dizer está escrito nas incandescências de 2022, 2021, 2020 e 2019, mesmo aquilo que não mais acredito. Passou a me interessar o mistério, não a novidade; e às favas com o tal engajamento. Nestes textos supracitados coloquei – e desenvolvi, ao longo do tempo – uma série de questões em torno da eleição de destaques. Não pretendo me repetir. Repito negativas, nãos, e assim quero seguir. Com dúvidas menos assertivas, autocríticas implicadas no próprio fazer e aberto a todas as questões que possam se colocar em torno daquilo não apenas do que afirmo mas efetiva e especialmente sobre o que faço. Entrando em 2025, o ruína acesa, tal qual minha prática da crítica, celebra oito anos. Deixei passar algumas efemérides, tanto por descaso quanto por não acreditar que isso em si signifique algo.

Sábato Magaldi diz que a prática da crítica se trata de uma legitimidade constituída em si mesma: uma “autoridade fundada em conhecimento de arte tão complexa, sensibilidade para captar o novo, e cultura geral, que inscreve o teatro no conjunto da produção humana”. Tem sido essa minha tentativa nesta quase década, sem nenhum compromisso com o erro – tampouco com o acerto. Ao mesmo tempo que aponto essa perspectiva com certa tranquilidade, também, honestamente, devo apontar para o fato que foi em 2018 quando a legitimação daquilo que escrevia desde um ano antes se deu por minha presença no caderno Ilustrada da Folha de S. Paulo. Como se um aceno editorial de um grande veículo de publicação, de uma hora para outra, fizesse com que o meu pensamento e minha produção crítica se fizessem valer; inclusive retroativamente.

Talvez esteja me repetindo, e possivelmente estes primeiros parágrafos sejam excessivamente e desnecessariamente pessoais, mas nesta incandescência de 2024 quero me propor ao exercício desta primeira pessoa, entrincheirada no fazer teatral e acima de tudo no meu fazer. Oscar Wilde disse certa vez que “toda crítica é uma autobiografia”, e, para reafirmarmos na contemporaneidade, Tânia Brandão afirmou que “texto assinado equivale a dizer: fruto de uma biografia”.

Assim, essa retrospectiva é confessional. Ciente do papel que ocupo – para além de uma potencial consequencialidade – escrevo em primeira pessoa para que não restem dúvidas. E é importante que não restem dúvidas. Porque as dúvidas devem habitar a arte; mas não creio que elas pertencem às prateleiras da crítica, ainda que ela não se estabeleça em certezas, mas precisamente exponha as contradições do que existe e pode vir a existir. Assim, que no que escrevo eu não me revele, mas que naquilo que nomeio e aponte não se erija uma esfinge.

Um pequeno ponto, então: Denise Ferreira da Silva. Em um bonito curta-metragem, ela diz (em tradução livre): “a própria ideia de que algo que deve ser estimado, protegido é o que tem valor porque é de algum modo distinto, é excepcional de algum modo, é melhor que tudo mais… então algumas coisas podem ser destruídas, mas aquilo que está imbuída do que é valor é o que deve ser protegida”.

O que escrevi em outras críticas, o que escrevo nessas e nas próximas linhas ambiciona escapar do inescapável valor e, por isso, se debruça naquilo que não foi registrado; um resgate do que é excepcional de algum modo mas que não é melhor que tudo mais. Essa é uma retrospectiva sobre o que escapou. Sobre o que não se valorou aqui na ruína acesa. Que talvez tenha sido louvado em outras plataformas e registros. Esse texto é para todas as peças que não escrevi. Das outras, disse um tanto, está no site, basta buscar, não me interessa hierarquizar nada. Essa retrospectiva é uma tentativa de lançar luz ao que não vi; ao que deixei escorrer pelos olhos, dedos, pelo tempo.

Fazendo uma curva na escrita deste meu ano, antes de falar das minhas ausências, penso ser importante debruçar algum pensamento sobre o cenário teatral paulistano, no qual estou profundamente inscrito, e suas lógicas daquilo que vem se vendo enquanto produções de “críticas”; e também as láureas, os prêmios. Os Parlapatões, excelentes palhaços que são, lançaram nas últimas semanas deste 2024 o Prêmio Meu Umbigo. A parte que talvez me caiba neste latifúndio seria a categoria “Dando bom dia a cavalo!”, onde “Pelo fim da crítica teatral, Amém” competia com, por exemplo, “Comentários de Chico Carvalho sobre a opinião de Chico Carvalho” – uma associação que talvez doa, e cabe mesmo ao Bobo chafurdar os dedos na ferida, e algum tipo de reverberação, ainda que individual, é sintomática de um certo nível de acerto naonde se cutucou. O amém ao fim da crítica teatral, paradoxalmente, em se tratando de onde parte tal comentário e suas razões de ser, me lembra da frase de Júlio Lancellotti sobre assumir a perspectiva do fracasso. Provavelmente esse salto foi desmedido; vou deixar aqui.

Enfim. Em torno do chiste dos Parlapatões com o Prêmio Meu Umbigo, Márcio Tito, criador, editor e crítico do Deus Ateu, indicado na categoria “Nossa Senhora da Autopromoção – premiação de autopromoção”, movido pelo que fora cutucado, escreve, em “Nota a respeito do Prêmio Meu Umbigo”, que “parece óbvio dizer que, pelo número de premiações autônomas e sem nenhum tipo de regulação, de modo inegavelmente nítido, passamos por algum tipo de fenômeno capaz de representar e dar fisionomia às formas de convívio do nosso teatro”. É importante dizer que não há nada de óbvio nisso que está acontecendo. Nada está dado, nada surgiu do ar.

O autor segue desenvolvendo suas percepções em torno do cenário atual das coisas como se isento de alguma agência em torno do que se vê. Inclusive, o apontamento de que há uma insistência em “tornar públicos” os critérios que pautam sua premiação foge ao meu conhecimento, restando muito de não-dito por trás de tantos mecanismos da prática do fazer, dizer, pensar, afirmar. É de algum modo fácil conclamar aos artistas exercerem “maiores critérios” ao mesmo tempo em que sua plataforma se constituiu na lógica do algoritmo, baseada no engajamento; assim, como se pode apontar essa crítica para uma classe sucateada (tal qual a nossa – somos uma classe?!) onde se torna compreensível a lógica do repost para além de uma suposta chancela, considerando que o que talvez se perceba como migalhas de reconhecimento possam se tornar potenciais instrumentos de barganha e negociação?

Não parece coerente – ou cabível – lançar na direção de quem é “indicado” ou “premiado” a responsabilidade de legitimação daquilo que se apresenta enquanto posto. Evidente que sim, é fundamental que toda a categoria teatral compreenda inclusive o lugar da crítica na cadeia produtiva da arte, em todas as suas complexidades e contradições, mas irmanada em um fazer construtivo, propositor de horizontes, caminhante lado a lado no fazer. Desse modo, a perspectiva de uma autoregulação em um lugar onde “mercado” é uma palavra quase-vazia parece ingênua e distanciada dos próprios efeitos. No momento em que alguém ou alguéns se propõe(m) à criação de um prêmio – e, que agora, almeja uma autocrítica – talvez seja imprescindível considerar os efeitos quiçá colaterais desta empreitada, observando suas fragilidades, limitações; e uma necessidade, inclusive, de levar em conta os espaços passíveis de corrupção (no sentido amplo do termo) em uma seara sem mediação ou supervisão – a horizontalidade das redes é uma maravilha e uma maldição.

Isso posto, o Deus Ateu é, em termos de alcance nas redes sociais, a maior plataforma onde residem publicações de textos sobre teatro; e é impossível, observando o perfil do site no instagram, considerar que não há um planejamento em torno da construção deste engajamento. Ou seja, a própria “legitimação” exercida pelos artistas é também influenciada por este contexto que se impõe: 55 mil seguidores. Atores e atrizes estão sujeitos e sujeitas ao questionamento do alcance de seus perfis, uma tragédia contemporânea cada vez mais comuns em audições e castings. E ainda que as métricas de acessos do site possam apontar para uma distância entre as publicações de reels e leituras efetivas das críticas publicadas, a lógica do algoritmo se impõe; mais do que isso: grita. Afirmar que “toda a autoridade é passageira” soa então como um desvio ao lugar que se pretende ocupar – e que se efetivamente ocupa – no cenário do teatro paulistano. O que não é passageiro por aqui? “Nos tempos da internet o passado é eterno”, diz uma música de Vitor Brauer.

Elaborar uma pretensa autocrítica em torno do próprio fazer que não busca responder a questão proposta mas devolvê-la a seus “objetos” é um desvio da real pergunta: qual a contribuição para a cena que se constitui na eleição de destaques?

O reconhecimento, que é justo, bonito, a que acaba servindo na realidade?

Para que serve um prêmio?

Para quem serve um prêmio?

Encerro esse longo desvio de percurso. Volto ao exercício que me propus desde o início do texto. Para todas as peças que não escrevi. Preencher vazios impreenchíveis. Nada do que virá a seguir serão críticas, estritamente falando. Rascunhos e registros do não dito. Espero que não soe autopiedoso, que algo se tire dessas palavras já escritas e das seguintes para além de um quase pedido de desculpas por não ter escrito mais. Um exercício de memória, de revisitação, de um ano em revista.

Foram 199 obras assistidas em 2024 e apenas 53 textos escritos. Muito de fugidio nos limites do que vi, dos dias, dos interesses. E mesmo naquilo “capturado” pelo olhar, um tanto que se foi pelo tempo. Uma conta que não fecha, uma cena que não se resolve (em si). O que talvez se espere de destaques, nesse momento, serão linhas debruçadas sobre o tanto que quis falar e não disse – e todos os parágrafos serão poucos, menos, evidentemente, do que as obras, as pesquisas, o debruçar do tempo e do trabalho. Vão seguir havendo lacunas não citadas, e nisso não há demérito; há a minha própria limitação.

janeiro

No aniversário de meu pai, filho de um português, vi Contra Xawara, de Juão Nyn. Queria ter tecido reflexões em torno de uma obra onde a nossa língua oficial só surge depois de muitos minutos de performance, onde um grande tambor branco é sangrado ao toque do tambor, onde um cachimbo se vê pendurado ao lado de uma flauta doce – que aprendi ter sido um instrumento de catequização jesuíta – e o escambo se efetiva em ato performativo assim como a apropriação e antropofagia sociocultural. Nyn é cirúrgico em sua construção dramaturgyca. Há(veria) muito mais a se dizer.

Também no mês A Solidão do Feio, em uma explosão de Sidney Santiago Kuanza que nos engana desde o velório de Lima Barreto até sua redivivação, exumação, em uma cena aparentemente realista que se desdobra entre passados presentes futuros e delírios. E Bom Dia, Eternidade!, primeira dramaturgia de Jhonny Salaberg para O Bonde, de modo absolutamente distinto, também joga com passados presentes futuros e aqui sonhos, reescrevendo uma história realista e comum na direção de outros caminhares.

fevereiro

Quase não fui ao teatro. Não pelo carnaval, mas porque tive Covid-19 e também furei meu pé em um prego. Tomei a vacina antitetânica e foi horrível.

março

Vi algumas obras da MITsp, e Wayqeycuna de Tiziano Cruz me fez pensar nesse bonito e problemático nó da representatividade e nas expectativas e perspectivas estéticas inseridas no circuito global de festivais e mostras. Também vi Azira’i e, ainda que extremamente movido pela brilhante interpretação de Zahy Tentehar me vi refletindo em torno das formas através das quais narrativas não-hegemônicas são levadas à cena – o que me parece dialogar diretamente com as questões levantadas por Tiziano. Para além disso, foi o mês da Farofa do Processo, onde pude escrever sobre tudo que vi, ainda que brevemente. E foi quando assisti Guará Vermelha, da Companhia do Tijolo. Que bonito pensar no teatro como um espaço construído a ser compartilhado com prazer; aqui você tem tempo é uma frase-ideia que permanece em mim.

abril

Fantasmagoria IV, de Felipe Hirsch e os Ultralíricos. Escrevi sobre a obra, antes da estreia, antes dela ser o que se tornou, para a Cartografias, catálogo da MITsp. Pesquisei muito depois de assistir. Salvei muitas coisas para ler depois. Um texto jamais parido. Me parece sintomático: a obra é muito. Tanto de intragável, tanto de contemplativo, muito de contradição, pouco de certezas. Um feliz desafio, infelizmente não enfrentado aqui na ruína acesa. É um trabalho importante, independente do que se sente e pensa sobre ele.

No Galpão do Folias, vi Coisas estranhas que o mar traz. No Sesc Belenzinho, Cabaré Coragem, do Grupo Galpão. Cito ambos em um só parágrafo para pensar em torno do que é o teatro de grupo, do que é um grupo de teatro. Renovação, permanência, repetições, invenções. Quem faz o Folias, quem faz o Galpão? Quem foram, quem são; o que significam nomes, elencos, pessoas, linguagens? Não quero tentar responder. Meses depois vi o Ubu Rei da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, e acho três bons exemplos de como habitamos o curso da história e seus movimentos.

maio

Na Casa do Povo, a Cia. Teatral Ueinzz apresentou Telúrica. Universos se constituindo diante do público, num insistente e bonito ato de dar a ver o(s) invisível(is) a partir daquilo que existe, da realidade, e do que escapa, do que não, do que talvez, passagens por um corredor onde portais podem se abrir das formas mais corriqueiras e inesperadas.

Depois estive no FTA, onde o que não escrevi realmente me escapou a tal ponto que não cabem mais linhas para além das já escritas.

junho

Vi Fernanda Montenegro. Isso já é muita coisa. Mas o que não significa que não haja o que se pensar a partir de sua leitura de Simone de Beauvoir. Uma leitura dramática arrastando multidões. Uma Dama do Teatro que é um fenômeno cultural, de massas, apaixonante, cativante, fascinante. E é também a voz de um grande banco aos finais de ano. Pouco a se pensar sobre o trabalho, que é o que é, executado com domínio e maestria (inclusive pela atriz já tendo a prévia experiência de Viver Sem Tempos Mortos, dirigida por Felipe Hirsch), mas mais sobre o acontecimento. O que se espera ver, porque se vai ver, o que se vê. Arte, cultura, sociedade. Queria ter escrito um texto sobre isso.

julho

Andrea Tedesco costura realidade e ficção entremeando tempos e sonhos em Catábase em cinco sonhos. Que esmero de interpretação e construção dramatúrgica. Fabia Mirassos e Carol Vidotti dão corpo e voz às palavras de Mariana Salomão Carrara – uma de minhas autoras contemporâneas favoritas – em Não fossem as sílabas do sábado; adaptações literárias, quando bem executadas, fazem do público-leitor e do público-desconhecedor irmãos na fruição daquela história presentificada. Drags fazendo Shakespeare: a Extemporânea foi um fenômeno do ano em seu Rei Lear, ainda que a adaptação dramatúrgica pudesse ter feito brilhar ainda mais a encenação; mesmo assim, popular até o osso – Alexia Twister fazendo lipsync na loucura de Lear é antológico. Teatro falando de teatro: AQUI – amanhã é outra imagem faz do buraco no teto espaço potencial para as estrelas desde Curitiba até São Paulo; um esmero cenográfico alinhado com o discurso da obra.

agosto

Carlos Canhameiro constrói o caos em seu Macário do brazil. Um coro de vinte anos, que coisa bonita. Que grande bagunça.

A última raposa do mundo lembra da força da fábula e de algum modo do esperançar diante do apocalipse; singelo.

Sobre Nóia – um musical moribundo, passei dias ouvindo músicas que poderiam ajudar na escrita. O trabalho de Kelson Succi dá a ver um David Bowie preto em pleno Trainspotting e talvez eu esteja muito errado mas é com essa síntese que fico.

setembro

Mês de MIRADA. Ver as obras peruanas, destaque da edição, fez pensar sobre como se leva para a cena as memórias de um país, de um povo, de alguém.

Teve Yo Soy El Monstruo que os Habla, do Paul B. Preciado, e achei frustrante a falta de elaboração estética – defendida por outros críticos. Uma palestra-performance que talvez almejasse sustentar-se por si, pelo conteúdo, pela produção de quadros; pela dissonância de vozes. Mas que resultou em jograis e imagens que se desfaziam mais rápido do que se complexificavam.

Talvez os destaques nesta mirada do MIRADA foram obras brasileiras. A inteligência cênica de Jéssica Teixeira (CE) em MONGA, entre muitas coisas também ecoando as provocações de Tiziano Cruz em torno do circuito da arte e das expectativas sobre corpos estranhos. A estética da gambiarra dos fenomenais Original Bomber Crew (PI) em VAPOR, particularmente o que mais me moveu em 2024. A efervescência da Panorando (AM) em suAs Cores da América Latina, assistido à beira-mar, naqueles corpos pulsando com tanta técnica e vida.

Já em São Paulo, a estreia de Édipo REC, do Magiluth (PE), e o continuamente presente jogo entre intérpretes, a brincadeira do teatro viva sempre nos trabalhos do grupo, agora na revisita de uma tragédia, fazendo dela festa e vazio, ainda que um tanto de imperfeito, de inacabado, de sendo feito e refeito em ação, diante do público.

O Legítima Defesa trouxe seu Calibã Velho, quiçá um Oxalufan, Antônio Pitanga, para a cena de Améfrica em três atos, obra já assistida mas agora revista com essa presença que redimensiona tanto. Um acontecimento.

outubro

Jantei nA Última Ceia, do Grupo MEXA. Uma disputa para ser Judas. Não há milagres aqui. Um grupo termina e mais uma vez a indesviavel realidade da constituição de um coletivo entre uma miríade de incertezas e dificuldades se apresenta na cena – mas não se impõe, joga com ela. Representação e performance, vídeos de ensaios onde não se sabe que brigas são reais, imagens da última ceia de Da Vinci, do original à reproduções em refeitórios populares e as dimensões da vida, da arte, da fé, imiscuem-se como que se deixando perder-se. E vinho, e comida, e um bolo, e show.

novembro

Mais uma vez, Legítima Defesa. Exílio – notas de um mal estar que não passa. O que fazer com o drama, o que fazer com a modernidade, o que fazer com nossa história, da contada e da esquecida? Refação, crítica. Legado, documento. Salve Abdias do Nascimento, viva o Teatro Experimental do Negro, e que as teatralidades negras sigam habitando e resgatando tradições, sem abdicar de lançar negrura ao que já exist(iu).

Uma das grandes experiências desse (meu) ano foi CorpoMáquina, do Robo.Art. Me vi absolutamente perplexo durante toda a fruição. Um alinhamento raro entre técnica, performance e discurso. Algo entre mágica e tecnologia; círculos rituais e não-interferências eletromagnéticas, tudo junto, acontecendo diante do público. Um corpo que se torna outro corpo-mesmo-corpo, animais, glitchs insistentemente feitos presença. Gaiolas, pirâmides, o absurdo da materialidade das coisas em constante transformação.

Tá pra Vencer é um aceno bonito para a formação cultural brasileira, em especial a produção audiovisual recente tão presente em todos os lares. O humor escrachado, tipicamente televisivo, ganhou os palcos imbuído de uma importante criticidade – ainda que a dramaturgia de Jhonny Salaberg, alinhado à direção de Naruna Costa, crie como que categorias estanques na encenação (foi um de alguns momentos do ano onde questionei se ainda há a crença na força do drama enquanto forma cênica, de personagens e conflitos e que nessa relação se dê a ver o discurso), assim como a direção musical de Emicida deixe a desejar. Divertido, inteligente, ácido. A comédia pode muito e não se pode relegar ao entretenimento aquilo que é funcional, aquilo que entretém; ir além.

dezembro

Finaleira. Vi erros e acertos. Belezas e tropeços. Que bom. É isso.

Esperava bastante de Saudade na Miragem. O projeto é interessante. A realização, confusa. Atores e atrizes estão ótimos. O todo parece resultar em menos do que poderia.

RAIVA – nós temos um cão que morde me chegou como a grata surpresa; tive questões com o texto anterior de Carla Zanini, primeira dramaturgia de uma trilogia que contempla essa obra (Afeto – uma história de amor (violenta e difusa) entre mulheres quebradas). Aqui tudo parece excepcionalmente bem amarrado – inclusive o que não se explica. Um imenso respeito à imaginação do público. Georgette Fadel brilha, o que raras vezes não acontece em suas interpretações, e a direção de Ricardo Henrique aproveita o que já está nas palavras para fazer da cena o obsceno. A DeSúbito Cia. é uma daquelas que vale muito acompanhar.

fim

Insistir no fazer. Evitar a armadilha da lógica algorítmica. Contra-atacar. Estar perto de quem está junto. Um salve para nosso Arquipélago. Construir o teatro. Havia um projeto (bonito) na crítica moderna. Hoje tudo parece mais difuso. Em 2025 quero pensar mais sobre isso. Obrigado por ler até aqui. Enquanto um par de olhos curiosos chegar no final de algo que eu escrevi, vou seguir escrevendo.

[colabore com a produção crítica de amilton de azevedo: conheça a campanha de financiamento contínuo para manter a ruína acesa!]

Que legal o texto! Coisas que apesar de escritas, continuaram escondidas! E que bom ver que assisti muitas das peças tb assistidas por vc! É isso, produzir e produzir, daí nascerão joias e pequenas joias, e tb cenas que logo cairão no esquecimento. Tudo faz parte 🥰

Fiquei feliz em ser uma das incandescências esquecidas (e agora lembradas). Mais feliz ainda por ser nesse texto tão franco e sensível, repleto de reflexões que vão ao encontro de tantas questões que têm me atravessado nos últimos tempos.