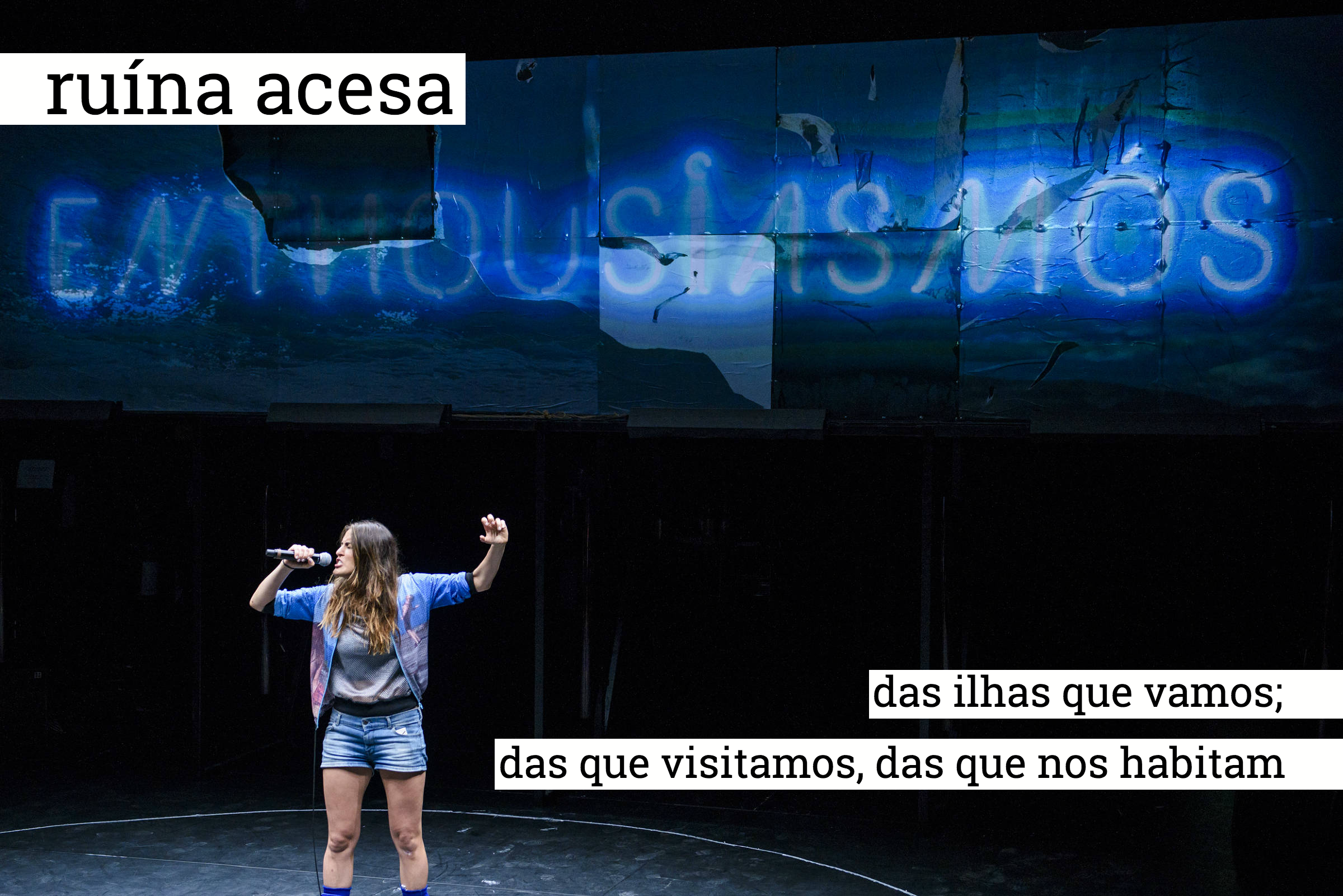

das ilhas que vamos; das que nos visitam, das que nos habitam

crítica de “Odisseia”, da cia. hiato

foto de Eliana Gioulani

Como se conta a história do herói através daqueles que ele deixou para trás? Daqueles cuja complexidade não se inscreveu através dos tempos em narrativas; cuja presença é mera paisagem? Completando uma década de pesquisa autoral de linguagem com enorme relevância, a Companhia Hiato decide levar ao palco sua própria “Odisseia”. Encenam os cantos do épico de Homero subvertendo a centralidade do protagonista em detrimento àquelas figuras que o orbitam. Cabe ao público, quando necessário, o papel do personagem-título.

A trajetória da Hiato apresenta um desenvolvimento constante que se decanta em cada obra. E muito está aqui, aprofundado e reelaborado: a questão do enquadramento teatral de depoimentos pessoais, o jogo entre memória e invenção e, primordialmente, a importância da construção de narrativas ficcionais não apenas para a criação de imaginário, mas para a própria legitimação da existência.

Se em “2 Ficções” (2014) uma das bases da dramaturgia é a afirmação de que “toda história é a história de alguém que vai morrer”, em “Odisseia” somos convidados a lembrar juntos o porquê de contarmos histórias. Nossas narrativas não sobreviverão à ascensão e queda de civilizações inteiras. Um Odisseu voluntário da plateia responde, em dado momento, que prefere ter seu nome escrito na areia do que em uma estátua de ouro.

E talvez seja essa, então, a questão. As memórias dos comuns e dos “ninguéns”, não são contadas por milênios nem registradas em monumentos. Mas, na areia, ao sabor das ondas do mar e do vento, temos o poder – e a necessidade – de reescrevê-las a cada instante. Ao resgatar uma lembrança, estamos contaminados pelo momento presente – e quem somos nele – de tal modo que recontar é reinventar. Trata-se, pois, de um ato criativo.

Na escolha de colocar pessoas do público como o Outro de tais acontecimentos, as fronteiras temporais parecem nublar-se. Presente e passado se sobrepõem entre a realidade apresentada na dramaturgia e a ficção construída pela teatralidade da encenação. Por outro lado, desde o início é a questão da ausência – do outro, de Odisseus particulares – que se estabelece como central.

As narrativas são de partidas, de abandonos, de desistências, de reconhecimentos. A ausência se configura como presença da memória; como se as histórias fossem contadas não apenas para legitimarmos nossa própria existência, mas para garantir que não esqueçamos. E da importância de buscar, nos encontros, o reconhecimento trazido pelo convívio e o compartilhamento de quem somos.

Nesse sentido, esta “Odisseia” procura efetivar a philoxenia, o conceito grego geralmente traduzido como hospitalidade, para suscitar estes encontros. Na entrada, somos bem recebidos pelo elenco e com cachaça. Nos intervalos, a cachaça segue na mesa, e alimentos também são oferecidos; para o convívio, uma festa e um grande karaokê.

A lida com o público, curiosamente, apresenta-se com maior horizontalidade apenas nestes momentos. Durante a obra, a participação é hierárquica e – até certo ponto – sob controle do elenco e sem grandes possibilidades de desvios dramatúrgicos. O que não impede que grande cumplicidade seja gerada e mantida durante todo o espetáculo.

Ainda que pareça haver certa sugestão de ser uma obra construída na relação com o público, não se trata de uma dramaturgia aberta. Esta é assinada pela Hiato – Leonardo Moreira divide a autoralidade com o elenco que, além dos componentes habituais (Aline Filócomo, Fernanda Stefanski, Maria Amélia Farah, Paula Picarelli e Thiago Amaral), tem Aura Cunha – produtora da companhia – em cena. A direção, de Moreira, cria espaços de participação que redimensionam não apenas os depoimentos pessoais, mas a encenação como um todo.

O grande impacto desta reconstrução particular da obra de Homero se dá exatamente nesta cumplicidade que se estabelece, trazendo para cada um do público o reconhecimento de facetas de si que se encaixam em cada narrativa. Neste sentido, o tratamento cênico dado a cada canto da Odisseia original presente no espetáculo foi uma escolha acertada. Ainda que não se trate de uma composição linear que se inicia na aproximação mais cotidiana e vai em direção à um deslocamento até o mítico, a trajetória flui de maneira sutil entre esses dois extremos – que, para a Hiato, nem parecem tão distantes.

Após a recepção do público, quem inicia nossa jornada é Aura Cunha. Os primeiros cantos – a Telemaquia – são trazidos por sua relação com seu pai, que abandona a família subitamente e, anos depois, é encontrado morto. De forma orgânica, sem grandes preocupações estéticas, ela relata suas memórias. Há um refinamento delicado na dramaturgia, como na escolha das palavras ao descrever a aparência do pai ao sair de casa: incerta sobre uma peça de roupa, ela afirma que foi assim que “preferiu não esquecer”. Novamente, a ausência se configura como a presença de memória – não se trata de como lembrar; mas de como não esquecer.

Ao ler uma carta – nunca enviada, mas escrita e guardada – de sua mãe para este pai que se foi, quem passa a dizer aquelas palavras é Fernanda Stefanski. Nesta transição, o enquadramento passa de um depoimento documental para outro nível ficcional; o documento passa a ser interpretado. Mais à frente, no momento dos cantos VI-VIII serem recriados pela companhia, Stefanski reconhece sua própria história através da narrativa de Cunha; tal qual Odisseu ao ouvir Demódoco relatar suas façanhas. Há, então, a sugestão de que nos reconhecemos a partir das vivências dos outros – da experiência comum ao humano, ainda que em outros contextos.

Uma breve imagem composta por Thiago Amaral, ensanguentado em frente ao microfone – através do qual não emitirá nenhuma palavra sequer, apenas um lamento que chega a se esgarçar, tornando-se um choro quase ridículo – pode sugerir tanto a partida de Telêmaco em busca do pai quanto o início da narrativa de Odisseu retornando da guerra. Lido da segunda maneira, trata-se do único momento onde algum integrante da companhia interpretará o protagonista.

Na sequência, após um breve momento de microfone aberto – na estreia, nenhum espectador tomou a ágora – Luciana Paes apresenta um solo que talvez sintetize todas as escolhas da encenação. Entre cotidianizar o mito e mitificar o comum, Paes se dá conta de que, ao passo que muitas mulheres em contato com a Odisseia identificam-se e criam releituras de Penélope, ela se percebe Calipso. Mudando o centro da narrativa para a ninfa do mar, a tese é a de que esta foi alguém que almejava se entregar por inteiro e dar tudo o que tinha para o objeto de sua paixão. E ainda assim, de nada adiantou.

Intérprete extremamente técnica e carismática, Paes conta uma experiência que teve com um artista chileno – o seu Odisseu – iniciada na Grécia. Convidando pessoas do público para interpretá-lo – de modo guiado, como quando este deve apenas responder afirmativamente para todas as suas colocações – os tempos se sobrepõem. A memória é encarnada naquele outro e sua presença. Se contar uma história já é um ato criativo, na relação que se estabelece, ainda que possa ser apenas uma influência sutil, ali a reinvenção do que se passou é ainda mais potente e ancorada naquele momento.

A cena, assim como os demais solos que virão na sequência, não tem medo de se prolongar. O procedimento inicial de Paes, antes mesmo de contar sua história, já propõe certo esvaziamento na repetição. Em diversas ocasiões da encenação, textos, movimentos, partituras se estenderão até beirar o esgarçamento. Parece mesmo a tentativa de ir até o fundo, até o fim daquele compartilhamento. Até que se torne constrangedor ou mesmo insuportável.

É o que parece intentar o início da cena de Maria Amélia Farah. Sua Circe é seu corpo, afirma, e passa a dançar de maneira sinuosa. A provocação constante ao público faz com que tal corpo-Circe passe a ser não apenas objetificado, mas até fetichizado. Há um incômodo gerado por sua coreografia, e sua visão sobre a feiticeira que transforma homens em porcos coloca em questão o sexismo contemporâneo. A amarração feita por ela com uma corda, prendendo suas próprias pernas, ao mesmo tempo que pode remeter às sereias – visto que Circe é quem ensina o herói a evitá-las – também lembram os nós da prática de bondage (uma técnica geralmente relacionada ao sadomasoquismo). A visita ao Hades, aqui, parece ser feita por ela própria e não por Odisseu.

A Atena de Paula Picarelli traz uma virada ácida na representação que normalmente se faz da deusa. Em detrimento da imagem tradicional, que contrapõe sua sabedoria e a estratégia mesmo na guerra à violência e selvageria de seu irmão Ares, aqui há um esgotamento da paciência divina. Picarelli traz uma deusa estafada pelas questões violentas da atualidade; quase que, destituída de toda a esperança na civilização, se preenche de ódio. É uma visão interessante e extremamente política acerca da forma contemporânea de se lidar com o outro que ofende, agride, mata – e sai impune. Sua fala endereça diversos assuntos, mas ainda assim não resulta confusa. A complexidade gera até certo ar cômico na forma escolhida para a interpretação.

Se neste caso a revisão crítica é realizada dentro do enquadramento teatral – uma atualização de como o mundo de hoje seria visto pelos olhos desta deusa – e dentro de uma perspectiva da construção de personagem, a Penélope de Aline Filócomo é mais assumidamente épica na distinção entre ator e máscara.

No intervalo que antecede seu solo, um karaokê toca uma sequência de músicas – que são efusivamente cantadas pelos espectadores e também pelo elenco. São canções de amor; uma seleção de grandes clichês sentimentais e alguns sucessos questionáveis. Quando Penélope assume o microfone, a escolha da faixa é tão óbvia quanto sagaz. O subsequente retorno de Odisseu – que está em todos os lados, no público – é apresentado de forma quase melodramática.

Neste sentido, é aí que há a aproximação evidente à leitura de Filócomo sobre esta passagem. O reencontro do casal é narrado pela atriz como no texto original, mas também reconstruído a partir do seu desejo. Este novo final, com a participação do público, poderia encerrar de forma poética o espetáculo. O epílogo que se configura na sequência é, no entanto, ainda mais belo e potente.

Cabe, ainda, ressaltar a questão da interação com o público. Nas diversas participações, é interessante notar que as ações dos que adentram a cena são dirigidas pelo elenco. Quando um Odisseu toma o microfone para que seja transposta para a cena o encontro com o ciclope Polífemo, suas respostas são, de modo direto ou indireto, conduzidas para que a narrativa se estabeleça como consta tanto na epopeia grega quanto na encenação desta “Odisseia”.

Assim, estabelece-se uma relação hierárquica entre artistas e plateia. Nela é possível identificar uma sugestão às interferências divinas na obra original. Sem despotencializar a experiência do espectador participante, é como se – literalmente – vozes soprassem em nossos ouvidos o que dizer e como agir. Sendo ou não sendo um Odisseu da vez, o público embarca na proposta do espetáculo e acompanha a trajetória, em um trânsito fluido entre o mito e o cotidiano.

Na “Odisseia” da Companhia Hiato, temos todos em nós um pouco de Odisseu – sendo ausência para Penélopes, memória distante para Telêmacos ou percebendo Calipsos como mera paisagens. Porém, o humano, aqui em sua busca por encontros e completude, é a soma do herói e de todos os outros que atravessam nossas trajetórias. Enfrentando nosso destino e fazendo bom uso dos “desígnios do divino”, lutamos cotidianamente nossas guerras e estamos sempre em busca da volta ao lar. Este, nada mais que o nosso próprio corpo inacabado e aqueles que nos afetam, por onde seguimos construído nossas vidas e ficções, são as ilhas por onde nosso coração navega.